~Sonosブランドストーリー~「スマートリスニング」のパイオニア

fy7d(エフワイセブンディー)代表/遠藤義人

誰もが煩わしい設置や操作をしなくても、好きな場所で好きな音楽をいい音で愉しめるオーディオブランドSonos(ソノス)。いまや常識となった、手軽にスマートフォンアプリを使い、ネットワークを通じて音楽を再生するハイファイオーディオのパイオニアだ。

理念を実現するため、イチからカタチに

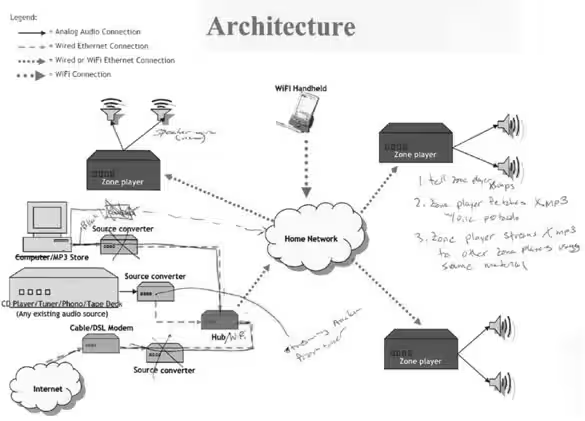

Sonosは、2002年にカリフォルニア州のサンタバーバラに設立されたアメリカのオーディオブランド。音楽好きの4人のエンジニアが、「家中どこにいても、大好きな音楽で満たされたい」という思いを実現すべく、当時まだ黎明期だったネットワークに目を付け、音楽配信を目標に開発を進めたという経緯がある。

もっとも、4人が思い描いていた「ワイヤレスで複数の部屋にインターネットを通じて高音質の音楽を届ける」という新しいスタイルを実現する技術は、世の中にまだ存在していなかった。ハードウェアもソフトウェアも、誰もが好きな音楽をどこにいてもカンタンに再生できる「スマートリスニング」の理想に向かって、ゼロからスタートしたのだ。

それから取得した特許は1700以上で、申請中も含めると4000以上に。ワイヤレスオーディオの先駆者として全世界80カ国以上の国々で販売されている。これまでの欧米に加え、アジア圏でも音楽市場の高まりとともに拡大しており、オーストラリア、中国、東南アジア、昨年はインドでも正式にローンチ。日本でも2018年から本格展開している。

Sonosの3大特長

Sonos製品は、Wi-Fi接続できるサウンドバー、スマートスピーカー、ヘッドフォンなど多岐に亘るが、いずれも特長は「誰もが自宅でカンタンに高音質の音楽をシームレスに愉しめる」ことに尽きる。

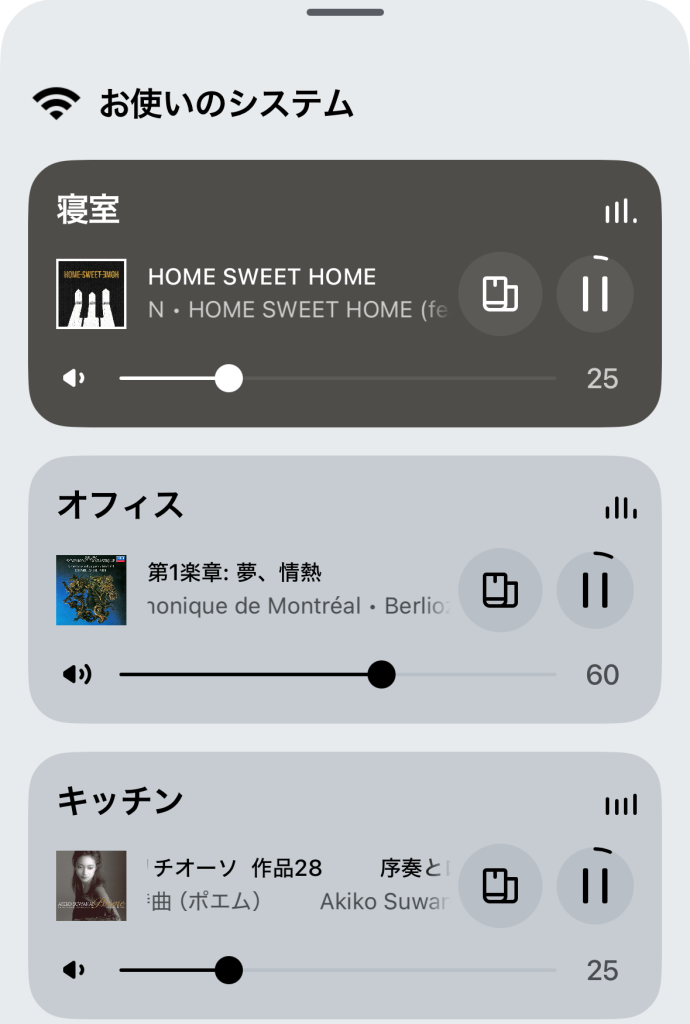

次に挙げられる特長が、それぞれの製品をグルーピングしてピッタリ同期して一斉に再生すること(いわゆるパーティーモード)や、各部屋に置いてそれぞれ別の音楽を再生する(マルチルーム再生)が、手許のスマートフォンアプリひとつでカンタンに操作できること。実際に体験すると驚くが、無線接続とは思えないほど、途切れたり遅れたりノイズが入ったりといったトラブルがほとんどないのだ。

そしてもちろん重要なのが、高音質。多くのオーディオメーカーでは、主幹エンジニアの主観で音決めされることが多い。しかしSonos の場合は、すべての製品において、プロトタイプができあがると第一線で活躍するプロデューサー、ミキサー、ミュージシャンらに聞いてもらい、「自分たちが作った音楽がこの製品を通じて意図通り再生されているか」お伺いを立てるという。

具体的にどう使うのか?

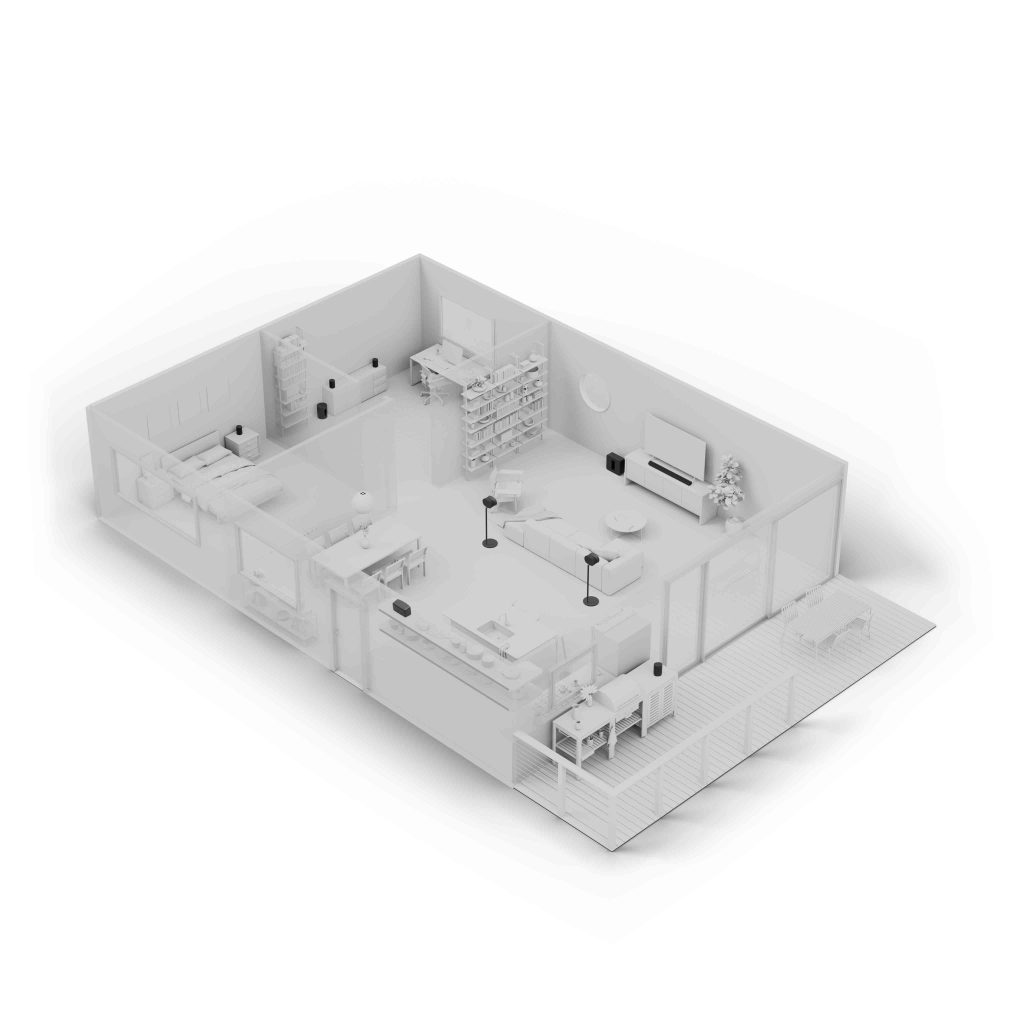

では具体的に、家庭内での使用シーンを考えてみよう。

Sonos 製品は、基本的に丸みを帯びたシンプルなデザインで、カラーリングも白と黒の同トーンで統一されておりロゴも控えめ。だからインテリアを邪魔しないし、飽きることなく家のどこにでもマッチする。

(1)リビングにはテレビがあり、その音を強化するためにサウンドバーを導入するところからスタート。

Sonos なら、Sonos Arc Ultra という今年1 月発売の新製品が、単体でも9.1.4(同心円状に取り囲むサラウンド音声9chに、低音をサポートするサブウーファー1、上からシャワー状に降り注ぐ音声4ch)再生ができる。最近増えているDolbyAtmos作品の立体音響を余すことなく再生できるというわけだ。

(2)寝室やキッチンにも音楽が欲しいと思えば、単体のスピーカーを置けばいい。Sonos なら、Sonos Era 100がもっとも手に入りやすいアクティブスピーカーだ。

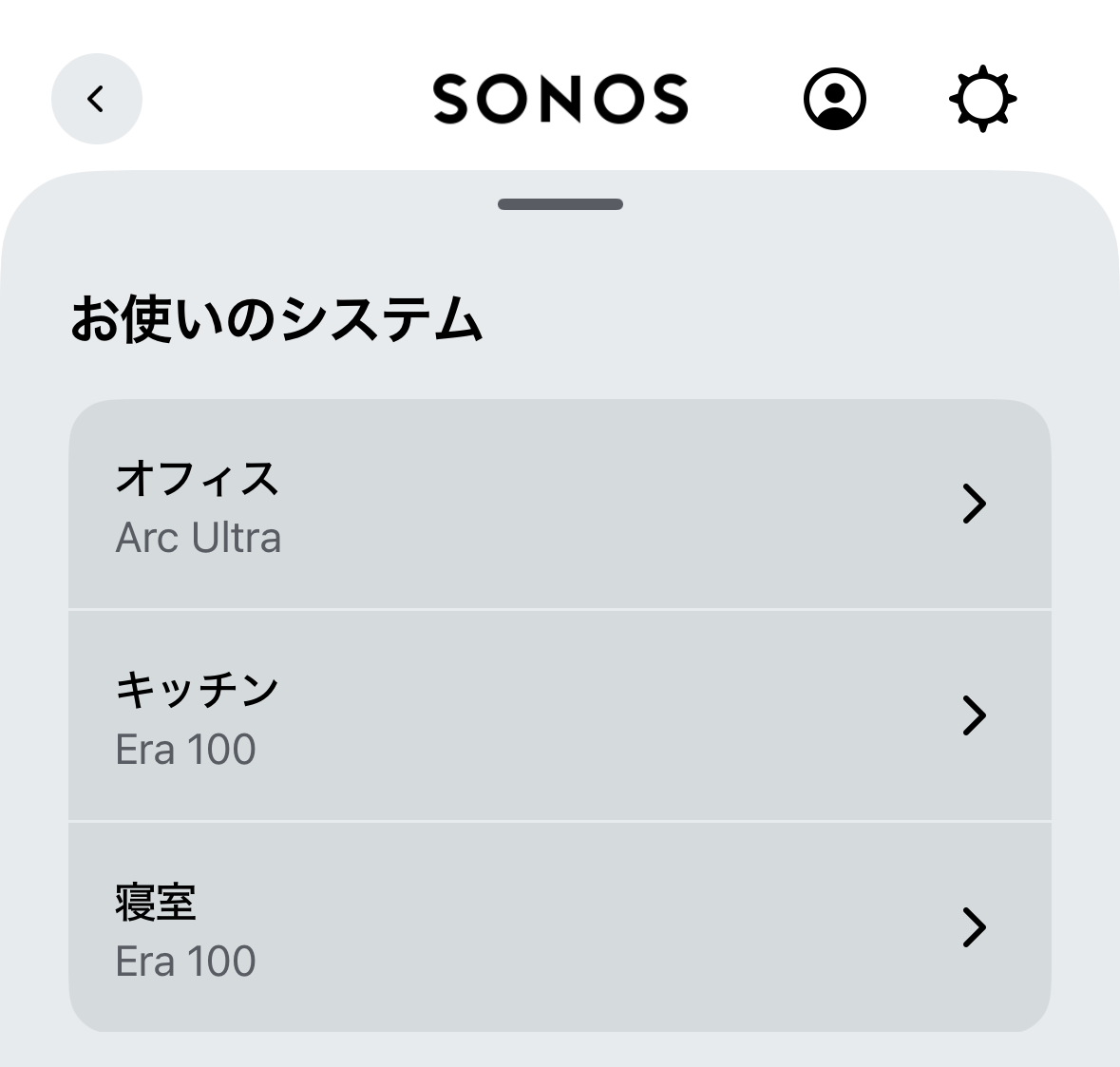

これによって、Sonos スピーカーが、「リビング」「寝室」「キッチン」の3箇所に置かれることになるが、これをひとつの「Sonos アプリ」で操作できる。別々のソース、別々の曲、異なる音量であってもカンタンだ。

(3)また、Era 100は、これ1本でも再生できるが、2本購入してグルーピングすれば、2chのステレオスピーカーとしても動作する。また、ライン入力も持っているので、フォノイコライザー搭載のレコードプレーヤーを繋げばレコード再生環境が整う。

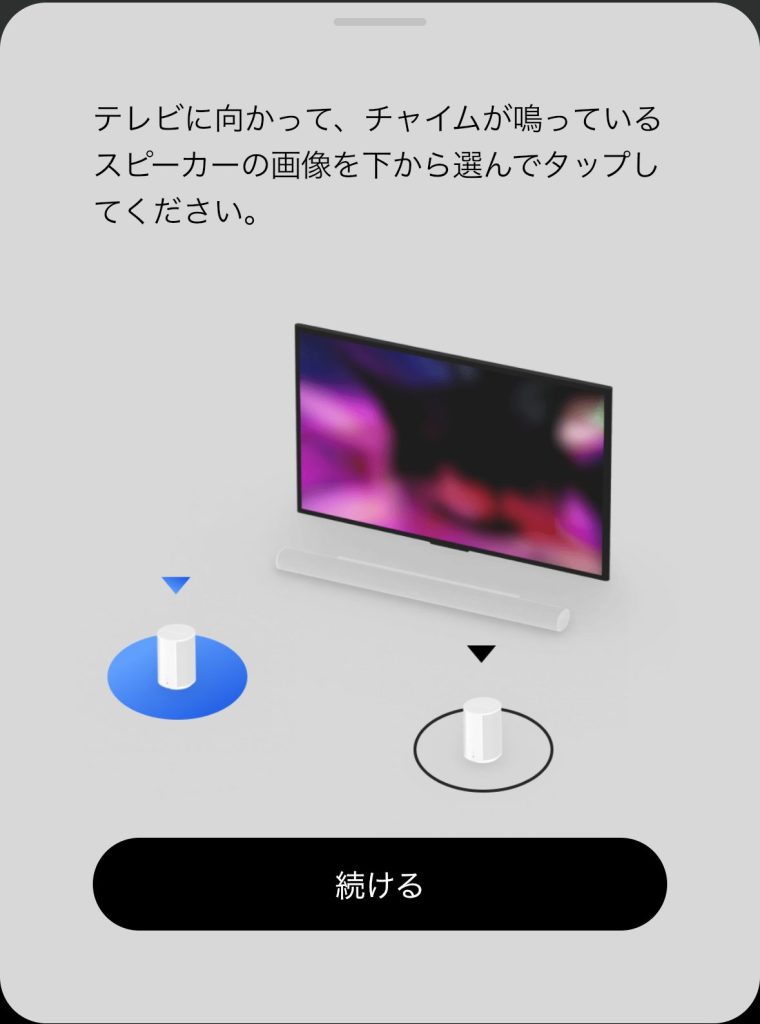

(4)さらにいえば、Sonos スピーカーをグルーピングして、より本格的なサラウンド環境を構築することも可能。たとえば、リビングのサウンドバーArc Ultra とEra 100などの単体のスピーカーを組み合わせて、サラウンドスピーカーとして設定することもできる。

(5)ダメ押しはワイヤレスヘッドホンのSonos Ace だ。サウンドバーArc Ultra で聞いていた立体音場そのままが再現される。2台まで接続可能だから、たとえば子どもたちが寝静まったあと、夫婦ふたりだけでNetflixのドルビーアトモスの映画の続きを静かに見て、愛を深めることだって…。

Sonos の思いやりや利便性は、コンテンツ提供にも

他のスマートスピーカーと同様にサブスクリプションサービスの音源を再生できるのはもちろん、Sonos なら、各サービスを再生アプリの切り替えなく、ひとつの「Sonos アプリ」上でコントロールできる。音楽サービスをまたいだ再生が、あたかもひとつの配信サービスのように再生でき、プレイリストだって作ることができる。

これにApple Musicが含まれているのも驚きだ。他社では、Musicアプリを立ち上げてAir Playによる再生を強いられる。

ダメ押しは、「Sonos Radio (ソノスラジオ)」というSonos 独自のキュレーションサービス。無償で提供されており、Sonos 製品を買えば付いてくるのだが、その内容も実に本格的で、有償のサブスクリプションサービスを契約しなくてもいいほど充実している。

シームレスな操作性に、無償のコンテンツ提供…こうした姿勢からも、基本的にユーザー目線なのが分かる。

Sonos の真骨頂。それはサスティナビリティ

最後に付け加えるなら、サスティナブルという側面でも徹底した思想がある。

パッケージにもプラスティックではなく再生紙を使ったり、ケースの素材にリサイクル生地を使うといった文字通りのサスティナブル配慮もあるが、よりSonos らしいのは、ソフトウェアアップデートにより、新製品が出る度に買い替えなくても常に最新モデル同等の動作をするという点だ。

Sonos の数々の先進性は、ハードウェアのみならず、ソフトウェアによるところもひじょうに大きい。しかもそれはネットワークを通じて随時アップデートされるので、手許の製品は常に最新型として使い続けることができる。買い換えではなく、買い足すことで家庭内の音楽再生環境がより豊かになるのだ。

どの製品を手にしても、創業当初からのSonos の理念は揺るぎない。いい音&いい音楽をインテリアに馴染む形で持ち込むことで、毎日の生活がこんなにも豊かになることをぜひ体験してみてほしい。

[問い合わせ先]

Sonos Japan

-

fy7d(エフワイセブンディー)代表

遠藤義人

ホームシアターのある暮らしをコンサルティングするfy7d(エフワイセブンディー)代表。ホームシアター専門誌「ホームシアター/Foyer(ホワイエ)」の編集長を経て独立、住宅・インテリアとの調和も考えたオーディオビジュアル記事の編集・執筆のほか、システムプランニングも行う。「LINN the learning journey to make better sound.」(編集、ステレオサウンド)、「聞いて聞いて!音と耳のはなし」(共著、福音館書店。読書感想文全国コンクール課題図書、福祉文化財推薦作品)など。