透明・アイロニー・批評性~68年の帰結としてのポストモダン、その軌跡と再起動

取材/LWL online編集部

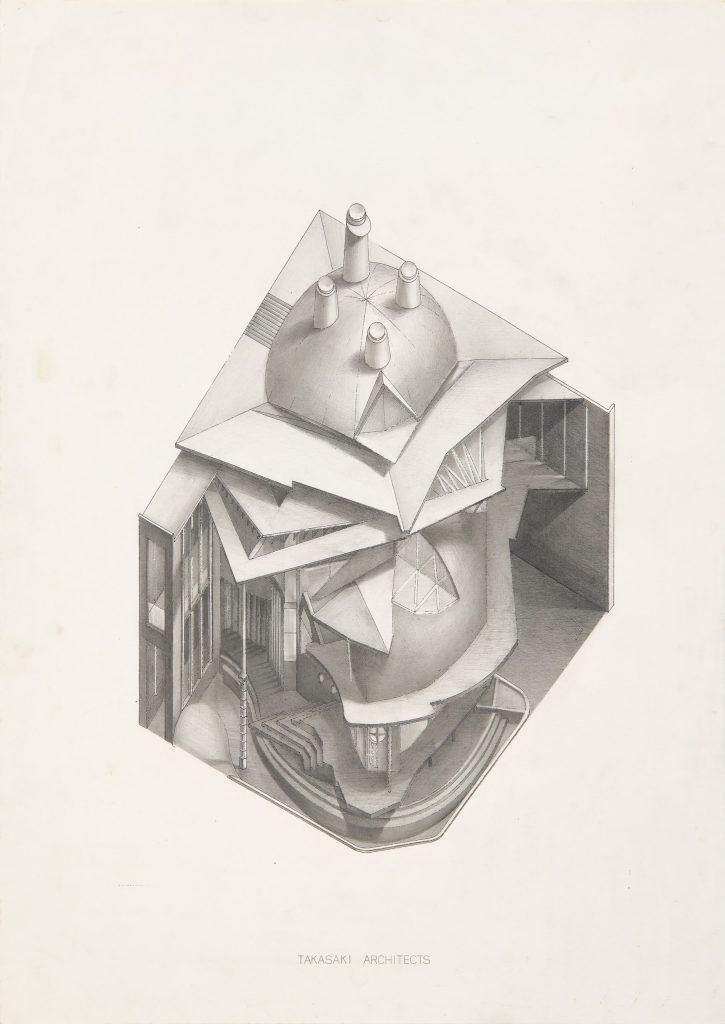

透明なアクリルの椅子に座り、曲線を描く磁器の器に手を触れる。あるいは宇宙都市を思わせる建築のスケッチに目を凝らす――武蔵野美術大学 美術館・図書館で2025年11月24日から開催される展覧会「甦るポストモダン──倉俣史朗、小松誠、髙﨑正治、デザインの人間主義(ヒューマニズム)」では、そんな体験が待っている。倉俣の透明椅子、小松の有機的フォルム、髙﨑の建築的思索──異なるアプローチを通して、デザインは“人間と社会の関係を映す鏡”として姿を現す。

「甦るポストモダン——倉俣史朗、小松誠、髙﨑正治、デザインの人間主義(ヒューマニズム)」

展覧会概要

- 会期:2025年11月24日(月・振休)–12月21日(日)

- 開館時間:11:00–19:00(土・日曜日、11月24日は10:00–17:00)

- 休館日:水曜日

- 入館料:無料

- 会場:武蔵野美術大学美術館 展示室3

- 主催:武蔵野美術大学 美術館・図書館

- 特別協力:小松誠、髙﨑正治、内田デザイン研究所

- 会場構成:IGARASHI DESIGN STUDIO(五十嵐久枝、藤田学)

- 企画監修:新見隆(武蔵野美術大学 教授、美術館・図書館長)

展示では、倉俣、小松、髙﨑の作品を軸に、アーキグラム、アルド・ロッシ、ソットサスら国際的潮流も紹介される。情報化と社会の分断が進む現代にあって、造形を通して人間を再定義する思想が鮮やかに浮かび上がる。

オープニングシンポジウム(11月29日 13:00–16:30)では「倉俣史朗と内田繁」と題し、内田デザイン研究所代表・長谷部匡氏、武蔵野美術大学教授・五十嵐久枝氏、館長・新見隆氏によるトークセッションが行われる。また「建築に精神が宿るまで」と題する髙﨑正治氏と新見隆氏の対談も予定される。12月4日には新見隆氏によるギャラリートークも開催。

ポストモダンと人間主義の交差点、ウィリアム・モリス

武蔵野美術大学のウェブサイトでは、次のように紹介されている。

「1960年代以降、商業主義のただ中でアイロニーや虚無的ユーモアを交えたインテリアデザインで時代を批判した倉俣史朗。小松誠は1975年、代表作《クリンクル》磁器シリーズで紙製ショッピングバッグをパロディー化し、高度経済成長以降の情報にまみれる世相を映し出した。宇宙都市を思わせる建築で、人間=自然=社会の共生と未来形を示し続ける髙﨑正治。彼らの仕事を核に、ポスト・モダンのデザイン・建築が21世紀に如何に有効か、所蔵品を中心に問いかける。」

ここに共通するのは、単なる形式の美ではなく、社会と人間の関係性を問い直す姿勢である。

倉俣史朗、小松誠、髙﨑正治と「ポストモダン」はすぐに結びつくことだろう。

しかし、「ポストモダン」と「人間主義(ヒューマニズム)」は簡単には結びつかない。むしろポストモダンは近代的人間中心主義を批判的に解体・再構築する動きだったはずだ。

続いて「見どころ」から引用する。

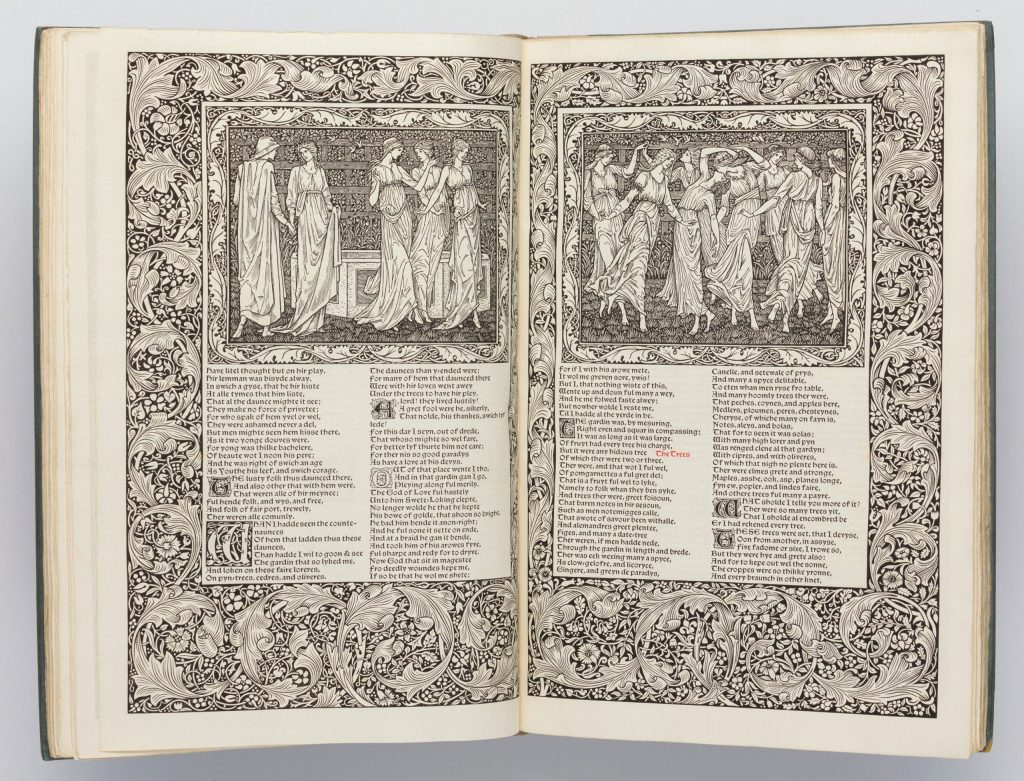

「本展覧会では、現状に対する「異議申し立て」の精神こそがポストモダンの本質であると仮定し、18世紀アメリカのシェーカー教徒による信仰生活のデザインと、19世紀イギリスにおいて手仕事と中世ギルド(職工組合)への回帰を唱えたウィリアム・モリス(1834–1896)によるアーツ・アンド・クラフツ運動という時を隔てた二つの運動に着目します。これらの、都市を中心とした機械による大量生産と経済効率に傾く大衆社会に対して労働=美=共同体を求めた姿勢の中にポストモダンのルーツを見ます。二つの運動とその結実としての用品の数々には、信念がものに宿った際の静かな力強さが内包されており、のちのポストモダンの時代へとその態度が繋がっていきます。」

本展覧会は、ポストモダンを「装飾の多様化」としてではなく、「人間中心の再生」として読み解く試みだ。その結節点にウィリアム・モリスを置く。

ウィリアム・モリスは社会主義者であり、産業革命後の機械生産による分業化と労働疎外に強い批判を向け、生産者協同組合を支持し、工芸家による生産者協同組合の結成に動いたこともある。

彼はアーツ・アンド・クラフツ運動を通じて、「芸術とは日常生活における労働と不可分である」という理念を提示するが、この理念はモダニズム(機能主義的近代)に先立つオルタナティブな近代としてコルビュジェやバウハウスに間接的影響を与えたが、ポストモダンとは直接結びつかない。

だが、展覧会では、現状に対する「異議申し立て」の精神をポストモダンの本質と仮定し、18世紀アメリカのシェーカー教徒の信仰生活のデザインや、19世紀イギリスのウィリアム・モリスによるアーツ・アンド・クラフツ運動に着目する。どちらも、大量生産・経済効率偏重の社会に対し、労働=美=共同体を求める姿勢を示しており、ポストモダンのルーツとして読み取っている。

68年の革命の帰結。近代的人間主義を批判的に解体

1977年にチャールズ・ジェンクスが『ポスト・モダニズムの建築言語』を刊行し、建築・デザイン分野でのポストモダンを先導した。ジェンクスは、モダニズム建築の「機能至上」「装飾は罪」という単一価値体系を批判し、「建築とは言語であり、複数の文脈・象徴・意味を重層的に持つべきだ」と説いた。

その後、1979年のジャン=フランソワ・リオタール『ポストモダンの条件──知・社会・言語ゲーム』は、「大きな物語」への不信を表明し、多様な言語ゲームへの転換を論じた。リオタールはこう記す。

「この研究が対象とするのは、高度に発展した先進社会における知の現在の状況である。われわれはそれを《ポスト・モダン》と呼ぶことにした。」(『ポストモダンの条件』より)

リオタールの議論は、近代的人間主義を批判的に解体する一方で、人間の限界を可視化し、新しい人間理解の可能性を提示する。ジェンクスの「言語の貧困」批判と重なり、ポストモダン建築は、社会と人間を複層的に映し出す鏡となる。

「デザインの人間主義」とは「多義的な人間」への回帰

本展は、ポストモダンが本来「人間主義を相対化する思想」であったにもかかわらず、あえて「人間主義」を中心に据える意欲的な試みだ。

ここでいう「デザインの人間主義」は、ジェンクスやリオタールが示した「多義的な人間」への回帰と読み変えることができる。

展覧会紹介文にある「ポストモダンは終わらない」「造形活動を通して社会を痛烈に批判することは最重要の思想」という言葉は、モリスの「信念がものに宿る」という価値観とも深く響き合う。

「ものが人をつくり、人がものを変える」― 倉俣史朗(1981年インタビュー)

ポストモダンは単なる過去の様式模倣ではない。今を生きる私たちが再び“感性と思想の両立”を取り戻すための、もうひとつの始まりとして、ここに立ち現れる。

関連イベント

- オープニングシンポジウム:11月29日(土)13:00〜16:30

出演:長谷部匡(内田デザイン研究所代表)、五十嵐久枝(IGARASHI DESIGN STUDIO代表)、新見隆(武蔵野美術大学教授)ほか - ギャラリートーク:12月4日(木)16:40〜17:30

出演:新見隆 - ドキュメンタリー上映+トーク:12月13日(土)16:30〜18:45

上映作品『共同性の地平を求めて』(1975年)/トーク出演:能勢伊勢雄

-

-

取材

LWL online 編集部